近日,在黄山市休宁县开展的县域生物多样性本底调查中,生态环境部南京环境科学研究所牵头,联合安徽大学的调查团队,在齐云山开展洞穴调查时发现了苦伪蝎科Chernetidae的一种洞穴伪蝎。从它的名字就可以略知一二,它不是一只蝎子,只是像蝎子而已。它的身上到底藏着什么样的秘密呢?12月16日,记者采访了探洞的调查团队。

黑漆漆的洞穴里到底藏了什么?近日,专家们来到黄山市休宁县“探洞”。

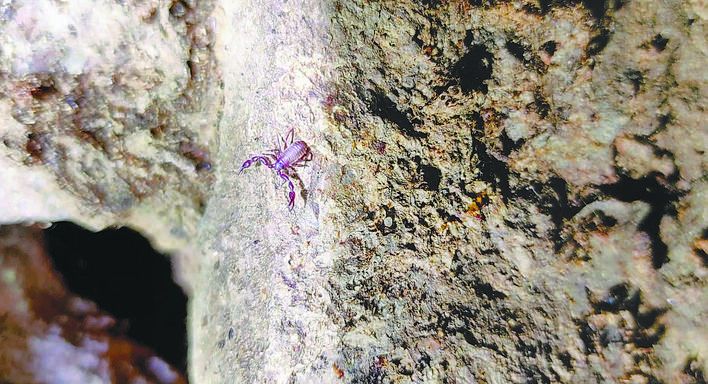

探洞中发现的伪蝎。

调查人员介绍,在这次的“探洞”过程中,他们发现了一种很小但很有趣的动物,就是伪蝎。“它们喜栖息于洞壁上或石块下。”发现它时,它正藏在一块石头下面,听到声响后,立即急切爬出来。“它的钳子里藏着毒,用来捕捉猎物,但是对人类没有用。”

安徽大学调查人员表示,伪蝎十分少见,他们在合肥调查时没有见到过这种生物。伪蝎形似蝎子,但无长尾,有毒液在触肢螯的指尖上,而不像蝎子在尾尖上。有丝腺在螯肢的兜状体上,而不似蜘蛛在纺器上。它们主要生活在土壤中、枯枝落叶层和树皮下,有时也出现在蜂巢中。

伪蝎目物种丰富度在蛛形纲中位居第四,全球已知26科439属3385种。中国伪蝎已知10科33属66种,仅为我国应有种数的20%,分类研究相当贫乏。伪蝎体小型,生活环境多样,主要在土壤落叶层捕食螨类、弹尾虫等,在维持生态平衡中发挥应有作用。此外,伪蝎的发展历史极为古老,据了解,目前发现最早的伪蝎化石来自于3.8亿年前,是蛛形纲系统演化研究的关键类群之一。

洞穴动物是地表动物一个特化的分支,长期受到动物学家和洞穴学家的广泛关注。洞穴伪蝎作为洞穴节肢动物的代表类群之一,调查人员表示,此次探洞发现了不少洞穴动物,它们的研究价值极高。

合肥通客户端-合报全媒体记者 张梦怡

原标题:它的祖先出现于3.8亿年前

安徽一地开展洞穴调查时发现一种洞穴伪蝎

来源:江淮晨报