大皖新闻讯 7月10日,记者采访获悉,在刚结束的安徽明光市首轮生物多样性本底调查中,专业调查团队在清澈的河溪底质里收获了一份沉甸甸的生态惊喜:发现国家二级重点保护野生动物——背瘤丽蚌和中华淡水蛏。

该团队专家向记者表示,这一重要发现,不仅更新了明光市生物多样性“家底”,也如同一份有力的生态“体检报告”,彰显了当地水域生态系统的健康状况与独特价值。

水下“活化石”现身

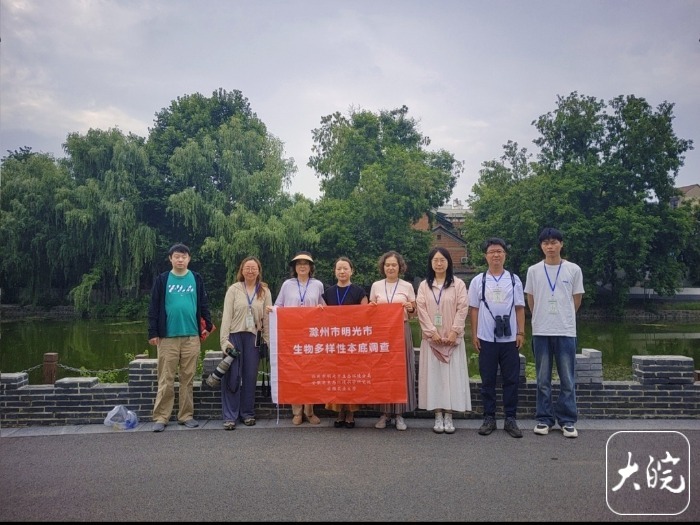

此次滁州明光市首轮生物多样性本底调查,由明光市生态环境分局统筹协调,安徽省生态环境科学研究院和安徽农业大学专家组成。

调查团队深入明光市域内主要河流、湖泊及支流溪涧,系统性地开展淡水水生生物多样性本底调查。在精心布设的样点进行大型底栖动物采集时,几枚形态奇特、外壳厚重的蚌类和形似微型蛏子的贝类引起了调查团队的关注。

经现场初步辨识及后续实验室形态学复核确认,这些珍贵的贝类正是背瘤丽蚌和中华淡水蛏。

它们分别是啥?背瘤丽蚌和中华淡水蛏是啥?该团队专家向记者介绍,两者都是国家二级保护动物,背瘤丽蚌蚌壳厚重坚实,壳面布满独特的瘤状突起,形似古拙的艺术品。

“它们对水质要求极高,是名副其实的‘清洁水体指示物种’,(存在)是河流健康的重要标志。”专家表示,它们滤食水体中的浮游生物和有机碎屑,扮演着水下“清道夫”和生态系统“工程师”的角色。

中华淡水蛏则体型小巧,壳薄而延长,外形酷似海产的蛏子。“对水体溶氧、底质洁净度及水流状态有着极其苛刻的要求,是极为敏感的‘水质监测师’。” 专家进一步解释,它的存在,有力地证明了明光部分水域保持着接近原生状态的优良水质和稳定的底栖环境。

值得一提的是,此次发现,是近年来省内关于中华淡水蛏野外种群的重要记录。

珍稀贝类为何如此重要?

背瘤丽蚌和中华淡水蛏并非普通贝类,它们被称为水下的“活化石”,在地球上已生存了漫长的地质年代。团队专家也告诉记者,它们的存在,具有多重不可替代的生态价值。

首先,它们对环境变化(如污染、水文改变、底质破坏)极为敏感,它们的稳定存活,是河流、湖泊生态系统结构完整、功能健康的直接证明。其次,它们为其他水生生物(如小鱼、虾类、水生昆虫幼虫)提供了重要的栖息、庇护和摄食场所,其滤食行为有助于维持水体清澈和物质循环,“是生物多样性‘基石物种’。”

“作为国家二级保护动物,它们的保护状况也直接反映了区域水生生态保护的成效,具有重要的象征意义和保护价值。”专家表示。

背后的生态密码是啥?

专家指出,淡水贝类是水域生态系统健康的重要指示生物,在净化水质、维持生态平衡方面发挥着不可替代的作用。背瘤丽蚌和中华淡水蛏在明光的稳定生存,同时揭示了该区域水域生态的关键优势。

就水质基底而言,揭示了该区域水体污染程度低,溶解氧充足,悬浮物少。在底质环境方面,则表示底泥洁净,富含有机质但未受严重污染,水流状态适宜(背瘤丽蚌喜缓流,中华淡水蛏需特定底质)。

“此外,也表示该区域栖息地连通性较好,为贝类的扩散、基因交流提供了可能。”团队专家表示,更难得是,说明人为干扰相对较低,避免了过度捕捞、采砂、工程扰动等直接破坏。

提醒保护刻不容缓

团队专家也及时提醒称,这一重大发现令人欣喜,但也敲响了保护的警钟,“珍稀物种的栖息地往往十分脆弱。”

专家建议,生态环境部门应进行精准定位和持续监测,评估其种群规模及面临的潜在威胁(如非法捕捞、采砂、水体污染、水利工程影响等),同时建议将核心栖息地纳入重点保护范围,实施更严格的管控措施。

专家也特别提醒市民积极参与保护宣传,提高对水生生物多样性价值的认识。“切勿在相关水域进行非法捕捞、采挖(包括河蚌、螺蛳等)。保护河岸植被,减少水土流失和面源污染。发现破坏水生生态的行为,及时向生态环境部门举报。”

大皖新闻记者 赵琳 通讯员 张强 石空军 张中放 赵林 实习生 韩木晗